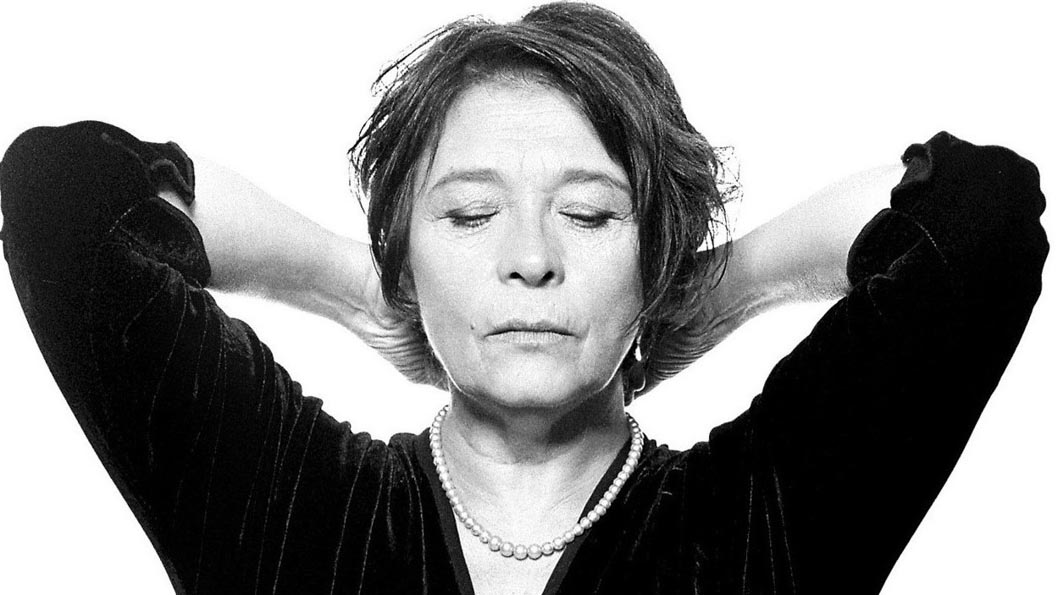

Liliana Herrero: “Estamos en el abismo y es muy crítica la situación”

Liliana Herrero lleva 30 años poniéndole voz al país desde su primer disco. La artista y cantante habló con FM La Tribu de la complicada situación: el arte debe estar al servicio de “impedir la reproducción de la maquinaria”. Hay que salir a la calle a marchar y poner el cuerpo. Hay que cantar, sin miedo y fuerte, en cualquier lugar y donde sea.

Por Nuestras Voces

“Hay que poner el cuerpo, hay que ir a las marchas, ayudar: hay que salir a la calle”, dice la voz de Liliana Herrero y el silencio agrega el peso preciso a las palabras. La compositora y cantante, una de las figuras más importantes de la música popular argentina, habló con el programa Patologías culturales (FM La Tribu) al conmemorar 30 años de la salida de su primer disco,en 1987. Esta noche Liliana se presentará en el Centro Cultural Chisperos. En la sala sonarán su voz y la guitarra de Pedro Rossi. Pero la voz de Herrero ahora nos habla de la coyuntura política, del movimiento Ni Una Menos, de los premios Gardel, del “abismo” que separa la realidad de la televisión, del macrismo y el pensamiento de Alejandro Rozitchner y Durán Barba.

“¿Cómo no cantar temblando o con furia?”, se pregunta Herrero cuando habla del presente político argentino. “Estamos en el abismo, y es muy crítica la situación. Esto no es menemismo, no son los ’90, que ya eran terribles. Esto es peor, porque la patria se entregó, está absolutamente entregada y culturalmente han ganado la batalla. No vamos a tener trabajo ni poder seguir haciendo discos si no ganamos esto. No tienen patria, en el sentido de entenderla como una condensación y tensión de historias y de diversas fuerzas que constituyen la Historia de un país. De celebraciones, de fiestas. Acá no hay una densidad histórica: es un gobierno de empresa a empresa, de computadora a computadora, de troll a troll, de ciberataques a ciberataques, de servicio a servicio, de Lewis a Benetton. ¿Dónde está la patria? Son absolutamente apátridas. Todos nos burlamos del 1816 (del error que cometió el Gobierno al confundir las fechas con en la conmemoración del 25 de mayo de 1810), pero no alcanza con eso. Dejemos de burlarnos de estos tipos: ellos pueden cometer ese error y mil más, saben perfectamente lo que están haciendo, tomémoslos en serio. Dejemos de joder con la burla al gobierno y a los globitos amarillos y cómo se equivoca Macri al hablar o cómo baila. Esto es muy serio, no es un jugo de niños y si tienen que matar van a matar. Es lo que yo creo”.

De la disputa al abismo

Herrero habla del cruce entre lo popular y lo masivo que se teje de forma visible en los cánticos o producciones culturales en las movilizaciones en Argentina. Un ejemplo de ellos, dice, es Ni Una Menos, aunque expresó que no le gustó la versión de la canción de Despacito adaptada a la marcha. “A un gran movimiento como Ni Una Menos le debe corresponder un gran texto y una gran voz. No reproduzcamos nosotros lo que se hace en los Premios Gardel: la bastardización de la economía y la banalización de la televisión, y el poder de la imagen que le corresponde a la música es lo que escuchamos en los premios, pero no Ni Una Menos, que tiene que tener mejor música y poesía”. La artista propone que todos los movimientos sociales disputen la “vida popular”, que es lo mismo que disputa la televisión. “La política y los medios terminan disputado cómo pueden ser los sentires de la vida popular en la medida en que no hay transformaciones profundas. Es muy complejo. Me parece una lucha a largo plazo, estratégica, y yo no la voy a ver”.

De todos modos, subraya, esa “capacidad de invención” la emociona. “No he ido nunca a la cancha, pero tengo muchas marchas masivas y es muy creativa la vida popular cuando sale a combate, a festejarlo. Me contaron las columnas muy creativas de Ni Una Menos, y es muy interesante, con una inventiva enorme”. Cuenta que no pudo ir a la marcha del #3J porque estaba en Alto Comededro, con Milagro Sala. “Hablando con Milagro me doy cuenta que es una mujer muy fuerte, muy combativa, y tiene un cristianismo primitivo, no en un sentido peyorativo, sino en que es el viejo y antiguo cristianismo, donde yo tengo que rescatar a los marginales y marginados, a los que están en la intemperie absoluta, y con ellos construir un hogar. Después tenés un perverso como Morales que va y destruye un barrio. Es abominable”.

Entre ir a Jujuy y ver lo de los Premios Gardel por televisión, bueno, hay un abismo. Yo no sé cómo habitar ese abismo, no sé cómo hacerlo. Lo que quiero mostrar en mis conciertos es demostrarle a la gente y a mí misma cómo no habitar ese abismo, con la vida popular, la música y la herencia que recibimos de nuestro continente. Cómo he intentado sentir ese mundo y ver cómo lo transformo, porque ese el camino y no aceptar las cosas con esa frase popular tan desleznable que dice: «Las cosas son así». Muchos compañeros decían eso en los Gardel. Perfecto, ¿qué hago yo con eso? Si «las cosas son así», entonces no hagamos más música. Apaguemos el televisor o sigamos viendo Intratables”.

Entre ir a Jujuy y ver lo de los Premios Gardel por televisión, bueno, hay un abismo. Yo no sé cómo habitar ese abismo, no sé cómo hacerlo. Lo que quiero mostrar en mis conciertos es demostrarle a la gente y a mí misma cómo no habitar ese abismo, con la vida popular, la música y la herencia que recibimos de nuestro continente. Cómo he intentado sentir ese mundo y ver cómo lo transformo, porque ese el camino y no aceptar las cosas con esa frase popular tan desleznable que dice: «Las cosas son así». Muchos compañeros decían eso en los Gardel. Perfecto, ¿qué hago yo con eso? Si «las cosas son así», entonces no hagamos más música. Apaguemos el televisor o sigamos viendo Intratables”.

El corazón de esta época

Herrero dice que ella apagó la televisión al momento de entrar a grabar su último disco, Imposible, que coincidió con la última semana de campaña. “Ya me la veía venir, estábamos todos muy angustiados”. Sin embargo, afirma que prefiere asirse a que “las épocas paren un corazón”, como canta Silvio Rodríguez, y apostar al arte. “El arte está para impedir la reproducción de la maquinaria. Si no, ¿para qué está? Si hay estructura, si hay sistema, si hay maquinaria andando, no hay revolución. Eso no lo digo yo, lo dijo León Rozitchner, y mirá en lo que terminó su hijo (Alejandro, uno de los asesores del Presidente Mauricio Macri) haciendo talleres de entusiasmo. Yo hago talleres, pero para pensar cómo le entramos a la maquinaria, no cómo la reproduzco”.

La cantora dice que no hay que darle tanta importancia a lo que pueden decir: “Es un señorito que tiene una oficina importante en la Casa Rosada, donde él y Durán Barba hacen un combo perfecto: entusiasmo y efectividad. Durán Barba tiene un pensamiento práctico y de sentido común extraordinario. Percibe, huele, lo que pasa en la conciencia de las personas”.

Herrero no tiene inconvenientes en definirse como militante. “Toda la vida lo he sido: grieta que hay, estoy. Y, por suerte, hay. Además es muy estimulante: así me fui a ver a Milagro, a ver qué había pasado ahí. A ayudar, no a hacer beneficiencia, por eso participo de un grupo que se llama Artistas por la Libertad, hacemos acciones. Y también hago discos, porque ahí hay una pequeña revolución. Aunque apenas movamos el amperímetro, como decía Arlt, pero si lo hacés hay que hacerlo bien”. Por eso, afirma, el título de su último trabajo, Imposible, no remite a un obstáculo, sino a un “estado de espera”. Explica: “Es un tiempo de espera, pero de estar al acecho y de tener la lucidez de retomar grandes líneas culturales, musicales y poéticas. No es en carácter de obstáculo, de pensar que esto no se puede hacer. Yo no parto de esa idea”.

Por esa razón, dice Herrero, hay que poner el cuerpo y salir a la calle. “Hay que acompañar a los maestros, a los artistas, a los jubilados, a los empleados, a los obreros, a los científicos, a la universidad, a los periodistas, a los medios de difusión alternativos. Van por todo esto. Si limpian eso, la patria será tierra arrasada. Tenemos dos años para revertir eso, si es que sobrevivimos a la presión económica fuerte sobre los sectores más vulnerables. Mientras tanto hay que hacer discos y hay que cantar, sin miedo y fuerte, en cualquier lugar y donde sea. Si es que lo que digo aporta algo a lo que está pasando. Por eso no hay que perder los grupos. Hay que armar grupos para discutir, para debatir y hay que discutir sí o sí sobre cuál es tu tarea como artista en tiempos de peligro”.

*Por Nuestras Voces.