El hijo judío, la niñez desde la mirada adulta

Por Manuel Allasino para La tinta

El hijo judío es una novela del escritor Daniel Guebel, publicada en el año 2018. Es una obra atrapante y oscura que retrata la obstinación de un niño por reclamar la atención de sus padres. Desde una mirada adulta, Guebel realiza un pequeño tratado sobre el exceso de amor y, paradójicamente, sobre el desamor.

A través de un libro corto, casi una nouvelle, el autor juega con la idea de autobiografía literaria para evocar, con un tono intimista y confesional, la infancia de un niño que busca con gran desesperación el cariño paterno mientras asiste al nacimiento de su amor por la literatura.

“Mi padre. Llegaba del trabajo, harto de los afanes del día. Abría la puerta (cuánto temía yo ese momento y los previos, el chirriar del portón del garaje, el rumor amortiguado del coche entrando, el murmullo de apagado del motor), y su primera pregunta era: “¿cómo se portaron hoy los chicos?”. Y ahí llegaba la respuesta: “Con la Chuchi no tuve ningún problema, pero él….”. Sin nombrarme, mi madre empezaba su enumeración de las infracciones cometidas durante el día. Entonces mi padre alzaba la vista al cielo, ese gesto resumía su cansancio infinito, y luego, con mano lenta se soltaba el cinturón, que salía silbando como una serpiente, y tomándolo por los dos extremos para afirmar la correa, lo alzaba y me decía: “vení para acá”. Y antes del primer golpe pronunciaba una sentencia cuyo sentido constituía el mayor de los enigmas para mí: “Esto me va a doler a mí más que a vos”. Un cinturón no es un knut ni un látigo erizado de clavos, y mi padre me azotaba con el cuero, jamás empleó la hebilla para desgarrarme y tampoco lo usaba para golpearme la cara. Al comienzo de la sesión, él soltaba sus preguntas habituales: por qué te portás mal, cuándo vas a empezar a portarte bien… En el curso de ese interrogatorio, durante el que yo no podía ofrecer más respuesta que el llanto y el ruego por el cese del castigo, la velocidad e intensidad de los golpes aumentaba. No recuerdo ya si en aquellos momentos yo permanecía de pie o si mi padre me doblaba sobre las rodillas y ahí me azotaba. Pero dudo de que esto último ocurriera, porque en tal caso la operación se habría visto dificultada por la cercanía entre el implemento y la parte del cuerpo a golpear. Así que doy por hecho que mi padre tomaba la distancia conveniente, inclinaba la mano, y ahí empezaba con los cinturonazos. No recuerdo si yo me bajaba los pantalones y quedaba en calzoncillos, o directamente con la cola al aire. Tampoco es necesario subrayar que las gradaciones de dolor varían; como mi padre usaba pantalón con presillas angostas, el ancho del cinturón no debía de exceder los cinco centímetros, por lo que cada golpe necesariamente caía en zonas distintas: no se trataba de un “barrido” metódico de la totalidad sino de una intervención parcial del azar, a cuyo arbitrio el cinturón caía en zonas nuevas o se aplicaba entera o parcialmente a una zona ya golpeada. Pero aún peor que los azotes en el trasero resultaban aquellos que caían sobre mis piernas o sobre mi cintura: ardían y picaban cien veces más. Las lágrimas saltaban solas, líquidos actos reflejos que se disparaban al aire y que mi padre, al estar a mis espaldas y no verme la cara, no tomaba en cuenta como aviso de que debía detenerse”.

“Mi padre. Llegaba del trabajo, harto de los afanes del día. Abría la puerta (cuánto temía yo ese momento y los previos, el chirriar del portón del garaje, el rumor amortiguado del coche entrando, el murmullo de apagado del motor), y su primera pregunta era: “¿cómo se portaron hoy los chicos?”. Y ahí llegaba la respuesta: “Con la Chuchi no tuve ningún problema, pero él….”. Sin nombrarme, mi madre empezaba su enumeración de las infracciones cometidas durante el día. Entonces mi padre alzaba la vista al cielo, ese gesto resumía su cansancio infinito, y luego, con mano lenta se soltaba el cinturón, que salía silbando como una serpiente, y tomándolo por los dos extremos para afirmar la correa, lo alzaba y me decía: “vení para acá”. Y antes del primer golpe pronunciaba una sentencia cuyo sentido constituía el mayor de los enigmas para mí: “Esto me va a doler a mí más que a vos”. Un cinturón no es un knut ni un látigo erizado de clavos, y mi padre me azotaba con el cuero, jamás empleó la hebilla para desgarrarme y tampoco lo usaba para golpearme la cara. Al comienzo de la sesión, él soltaba sus preguntas habituales: por qué te portás mal, cuándo vas a empezar a portarte bien… En el curso de ese interrogatorio, durante el que yo no podía ofrecer más respuesta que el llanto y el ruego por el cese del castigo, la velocidad e intensidad de los golpes aumentaba. No recuerdo ya si en aquellos momentos yo permanecía de pie o si mi padre me doblaba sobre las rodillas y ahí me azotaba. Pero dudo de que esto último ocurriera, porque en tal caso la operación se habría visto dificultada por la cercanía entre el implemento y la parte del cuerpo a golpear. Así que doy por hecho que mi padre tomaba la distancia conveniente, inclinaba la mano, y ahí empezaba con los cinturonazos. No recuerdo si yo me bajaba los pantalones y quedaba en calzoncillos, o directamente con la cola al aire. Tampoco es necesario subrayar que las gradaciones de dolor varían; como mi padre usaba pantalón con presillas angostas, el ancho del cinturón no debía de exceder los cinco centímetros, por lo que cada golpe necesariamente caía en zonas distintas: no se trataba de un “barrido” metódico de la totalidad sino de una intervención parcial del azar, a cuyo arbitrio el cinturón caía en zonas nuevas o se aplicaba entera o parcialmente a una zona ya golpeada. Pero aún peor que los azotes en el trasero resultaban aquellos que caían sobre mis piernas o sobre mi cintura: ardían y picaban cien veces más. Las lágrimas saltaban solas, líquidos actos reflejos que se disparaban al aire y que mi padre, al estar a mis espaldas y no verme la cara, no tomaba en cuenta como aviso de que debía detenerse”.

En El hijo judío, hay una constante intertextualidad con Carta al padre de Kafka. Es la referencia que Guebel elige para la construcción de su personaje y el humor aparece en la comparación de los padres: el narrador desearía haber tenido al tiránico padre de Kafka antes que al suyo.

“El hecho de que el hombre que le pegaba al niño sea hoy el anciano que se sostiene en la vida gracias al esfuerzo de sus hijos adultos no me genera la menor satisfacción, sino un dolor sordo. Invertimos nuestras vidas en tratar de ser mejores hijos con el padre que él fue para nosotros, pero eso no nos calma: ahora no resistimos la evidencia de que pronto va a morir. ¿Qué hacer? En la infancia me lo preguntaba con el propósito de resolver mi situación familiar. Como no sabía interpretar la clase de alianza establecida entre mi madre y mi padre y que se articulaba bajo la figura del castigo al hijo, como no llegaba a discernir el papel de mi madre en la situación y la creía una víctima más, atribuía a mi padre todas las potestades del maltrato. Qué hacer, entonces, para sobrevivir, equivalía a interrogarme acerca de cómo arreglármelas para leer la mente de mi padre y averiguar cuál era la llave que cerraba el grifo de la violencia; cómo conseguir que se restituyera o apareciera, si no el amor por mí, al menos la aceptación, y si tampoco esto era posible, siquiera el perdón por el error de haber nacido: quería encontrar, dentro del infierno, el lugar donde no había infierno, y hacerlo crecer, y poder vivir allí. No porque esos lugares no existieran en la realidad (se podía salir a la calle a jugar con los vecinos del barrio, y los amigos del colegio, y los del club, y florecían las fantasías acerca del futuro) sino porque estaban afectados por la supervisión paterna. Más de una vez él me había probado que conocía al detalle hasta la menor de mis infracciones, jactándose de la perfección con la que administraba sus sistemas de control y llevándome a creer, ya en plena fábula, que había montado un imperio de vigilancia extenso, imposible de delimitar y desarticular. Incluso cuando trataba de ser reflexivo y razonable y me sentaba a hablar “de hombre a hombre” intentando corregir uno u otro aspecto de mi comportamiento, cuando trataba de crear entre nosotros la ficción de un trato afectuoso, lo que advertía era menos voluntad pedagógica y correctiva que insistencia en el reproche a la estructura misma de mi persona: yo leía esas exhortaciones a mi reforma como signos de su deseo de aniquilarme. Por suerte, y al margen de que acertara o me equivocara en esa interpretación, e independientemente incluso de que lo animaran las mejores intenciones, como lo que yo percibía era sobre todo la crítica y el rechazo en su modalidad suave (la áspera el azote), había terminado por hacerme de una especie de coraza que me protegía del maltrato verbal, efecto de la determinación de mi ser por sobrevivir pese a todo. Aún hoy es difícil para mí establecer dónde anidaba, se escondía, prosperaba o dormía ese ser que extendía sus partes para aferrarse a las rocas de la vida, cuando en mi formación solo había encontrado los recursos del llanto o la huida ante el acoso enemigo que canta sus canciones de muerte”.

La alternancia entre el recuerdo de un padre autoritario, recto y omnipotente con el presente de un hombre viejo, agónico y triste, conforma los pasajes más conmovedores de la novela. Daniel Guebel asume el paso del tiempo y, sin golpes bajos, construye la historia.

Los roles se invirtieron y ahora es el hijo el que cuida al padre. Ante la muerte inminente, el hijo (ya adulto) revela en su máximo esplendor la distorsión del recuerdo y exhibe el motivo que originó la escritura del libro: «Padre. Escribí estas páginas, que te descubren y te velan, para que sobrevivas de alguna manera».

“De chico, mi padre acompañaba a mi abuelo Ernesto a su trabajo de portero del Hospital Israelita. Apenas llegaban se metía en el ascensor y conseguía algunas monedas apretando los botones, llevando y trayendo a la gente por los pisos. De joven le gustaba el tango y cultivaba los bigotes finos de los cantantes de moda. Apenas empezó a ganar dinero se lo jugaba a la ruleta en el casino y compraba acciones de la Bolsa, se enamoraba platónicamente de mujeres con aire intelectual (mi maestra de sexto grado, una conductora de noticieros de televisión), quería hacer la revolución pero no soportaba el dogmatismo del Partido, era generoso con sus amigos y alegre fuera de la casa, me decía que la plata no importaba y que tenía que ocuparme de lo mío, y ahora abre en silencio su billetera para que yo le coloque billetes de cien pesos, los de menor valor me los rechaza porque “no son interesantes, no son importantes”. ¿Qué puede decirse de un padre? Mi madre siempre tuvo terror a la pobreza, a la persecución policial y a los animales. De chica le ladró un perro y por el susto ella cayó al agujero que excavaba mi abuelo para hacer un pozo ciego. De noche no podía dormir escuchando el relincho de un caballo y el aleteo de los murciélagos. Cuando su hermana Noemí tenía pocos meses, el agua que tomaban en la zona estaba contaminada y le traía diarrea y mis abuelos la llevaban al hospital a internarla y mi madre quedaba al cuidado de unos vecinos y sufría pensando que sus padres la habían abandonado. Ahora cultiva la pasión por descubrirse problemas médicos y canta en un coro, su cara irradia felicidad cuando lo hace. También cuando habla con los nietos y habla de ellos. Además visita al rabino, colecciona estampitas de santos católicos y tiene un manual de rezos budistas en sánscrito con traducción silábica castellana cuyos mantras repite cuando está nerviosa. Dice que separarse de mi padre fue lo mejor que hizo en la vida, pero cada vez que hablamos por teléfono me pregunta por su salud. ¿Qué puede decirse de una madre?”.

El hijo judío de Daniel Guebel es una novela que, sin caer en la idealización de la infancia ni buscar el morbo ante la decadencia física y la muerte, trabaja sobre cómo el camino de la literatura, elegido a una temprana edad, funciona como un acto de reparación humana: escribir para sublimar.

Sobre el autor

Daniel Guebel nació en Buenos Aires en 1956. Escritor, dramaturgo y periodista, es autor de las novelas Arnulfo o los infortunios de un príncipe, La perla del emperador (Premio Emecé y Segundo Premio Municipal de Novela), Los elementales, Matilde, Cuerpo cristiano, El terrorista, Nina, El perseguido, La vida de Perón, Carrera y Fracassi, El caso Voynich y Mis escritores muertos, y de los libros de cuentos El ser querido, Los padres de Sherezade, Genios destrozados y Tres visiones de las mil y una noches. Literatura Random House editó las novelas Derrumbe, Ella, La carne de Evita, Las mujeres que amé y El absoluto. En teatro, publicó Adiós mein Führer, Tres obras para desesperar, Padre y Pornografía sentimental. Es coautor, junto con Sergio Bizzio, de Dos obras ordinarias y El día feliz de Charlie Feiling. Con El absoluto – el mejor libro de ficción de 2016, según el diario La Nación- obtuvo, en 2017, el Premio Literario de la Academia Argentina de Letras.

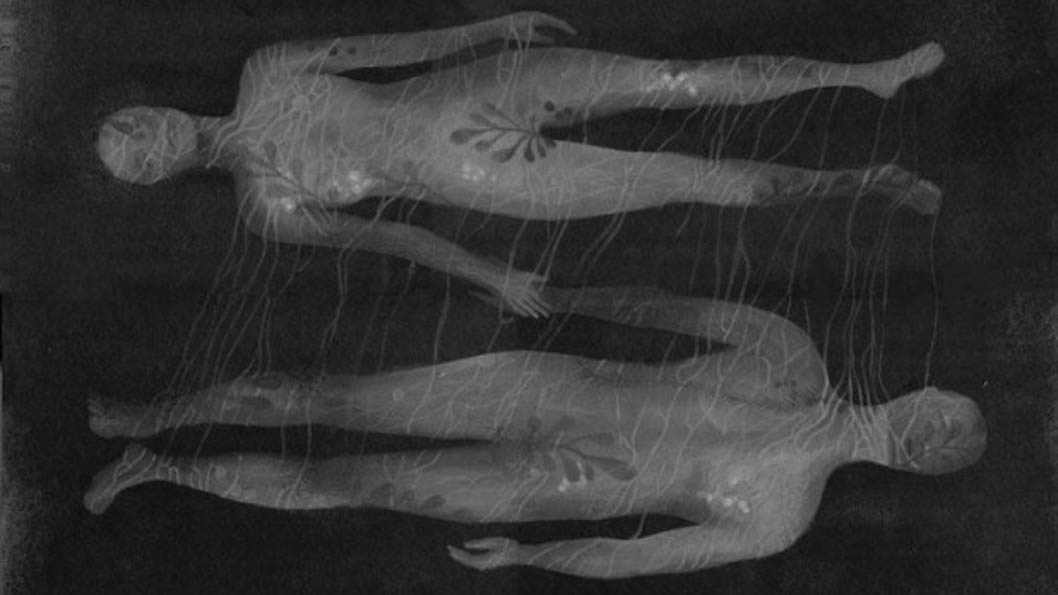

*Por Manuel Allasino para La tinta. Imagen de portada: Alice Wellinger.