Vidas y andanzas de la Reforma (1918-2018) #2: Condiciones para un tiempo nuevo

Vidas y andanzas de la Reforma. Con ese título, en 1936, la revista cordobesa «Flecha», creada y dirigida por Deodoro Roca, trataba un balance de los éxitos conseguidos por el movimiento estudiantil argentino. Lejos de una mirada complaciente de un pasado siempre mejor, proponía una consideración de la Reforma como punto de partida de una transformación política y social aún inconclusa, renovada tanto en sus horizontes como en los obstáculos que la flanqueaban.

Por ello, los textos reunidos en este dossier buscan interpelar y alertar contra visiones inmóviles y acríticas sobre el reformismo; por el contrario, se interesan por vitalidades y derroteros de una tradición politico-intelectual en constante disputa.

Vidas y andanzas de la Reforma (1918-2018) #2: Condiciones para un tiempo nuevo

Por Carla Galfione para La tinta

Uno de los motivos más entusiastas de la retórica reformista que marcó a los protagonistas de la gesta universitaria, aunque más a sus aduladores, fue la percepción de que se vivía entonces en un momento bisagra. La percepción, vista a la distancia, no parece exagerada. Los cambios que ocurrían en el mundo permitían pensar en una transformación profunda y, en la ciudad de Córdoba, el acontecimiento era verdaderamente novedoso.

¿De qué se trataba ese tiempo y esa novedad? Existe una noción que podemos considerar casi constitutiva del discurso de los reformistas, que, según se ha dicho con insistencia, la recogerían del filósofo español José Ortega y Gasset, quien termina por constituirse en algo así como el padre intelectual de la Reforma. Me refiero al concepto de “generación”.

Rápidamente, podríamos decir que la propuesta de Ortega y Gasset se inscribe en un momento de renovación de la disciplina filosófica, pero también de la historia. En el paso del siglo XIX al XX, además de los acontecimientos históricos ocurridos y las transformaciones que estos mostraban y traían, hubo una profunda mutación filosófica. Y en ese marco, se fue consolidando una línea de reflexión que reconocía la necesidad de repensar la historia, o mejor, lo que se venía entendiendo por “historia”. En ese sentido, venía a renovar el discurso del progreso moderno, con sus derivas positivistas y, por qué no, comunistas.

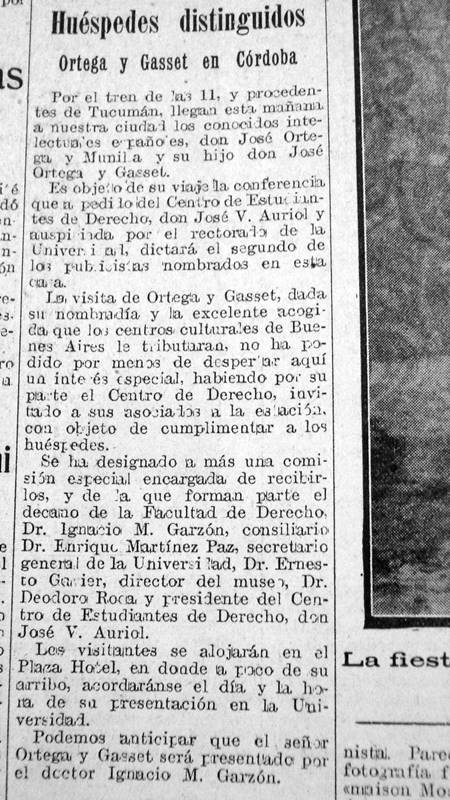

Ese es el contexto en el que puede comprenderse la noción de “generación” que trae Ortega y predica entre los jóvenes argentinos. En las conferencias que ofrece en Buenos Aires, cuando visita la Argentina en 1916, exhorta a la juventud del país que a reconocerse como parte de una generación que debe fecundar el mundo. Esa idea se va desarrollando con más detalle y fuerza en sus escritos posteriores, que son leídos con mucha fluidez entre los jóvenes intelectuales porteños y cordobeses y que llegan al país a través de sus libros, de prolífera publicación, o por medio de las reproducciones que de su obra hacen los periódicos y revistas nacionales. La posición de Ortega es claramente crítica de las épocas filosóficas y culturales anteriores y medianamente entusiasta acerca del futuro. Allí se inscribe el llamado que dirige a la juventud. Se trata de renovar las ideas, rechazando las anteriores. Y el gesto es, al menos en apariencia, contestatario al refiere a una “necesidad epocal”, marcada por el advenimiento de importantes transformaciones, que tienen a la juventud como protagonista.

Con cierta ambigüedad, que permite desplazar los sentidos del concepto de generación yendo desde un grupo a un conjunto social, ida y vuelta, Ortega termina por identificar la nueva generación, con un puñado de hombres (nunca mujeres) capaces de reconocer la particular expresión vital que atraviesa la época, dictaminar su novedad y ruptura respecto de la anterior e inaugurar el tiempo nuevo. La generación es, dice, “el gozne sobre el que gira la historia”, pero para ello es preciso que quede constituida por hombres cuyas “relevantes condiciones intelectuales” les permitan “asumir la responsabilidad de nuestro tiempo”.

Dicho así, la novedad queda en manos de esa acotada minoría que no inventa de la nada, porque, tal como Ortega se cuida de aclarar, su mayor virtud radica en la inusual perspicacia que posee para percibir los rasgos propios de su tiempo. Esa capacidad otorga responsabilidad, pero también el valor necesario para enfrentar los conflictos que puedan suscitarse ante mayorías aún no preparados para el cambio. Con o sin conflictos, esos descubrimientos terminarán por imponerse: “De lo que hoy se empieza a pensar, depende lo que mañana se vivirá en las plazuelas”, anunciaba el español.

De allí se derivan varias consecuencias, pero reparemos en una, que tiene dos caras evidentes: la historia quedaba en manos de los jóvenes intelectuales. Es decir, que los universitarios tendrían la responsabilidad, pero sobre todo la posibilidad, de dirigir el movimiento de la historia y decidir sobre el rumbo que debía adoptarse. Pero además, al decirlo de este modo, el concepto mismo de historia quedaba redefinido. No sólo eran pocos los que, en la práctica, debían decidir el rumbo y la orientación de los acontecimientos desde una posición elevada por la autoridad que otorgaba la capacidad o el saber, sino que “historia” había devenido una noción que ya no denotaba una serie de acontecimientos o luchas de distinta envergadura. Significaba ahora un proceder especulativo.

De allí se derivan varias consecuencias, pero reparemos en una, que tiene dos caras evidentes: la historia quedaba en manos de los jóvenes intelectuales. Es decir, que los universitarios tendrían la responsabilidad, pero sobre todo la posibilidad, de dirigir el movimiento de la historia y decidir sobre el rumbo que debía adoptarse. Pero además, al decirlo de este modo, el concepto mismo de historia quedaba redefinido. No sólo eran pocos los que, en la práctica, debían decidir el rumbo y la orientación de los acontecimientos desde una posición elevada por la autoridad que otorgaba la capacidad o el saber, sino que “historia” había devenido una noción que ya no denotaba una serie de acontecimientos o luchas de distinta envergadura. Significaba ahora un proceder especulativo.

El tiempo nuevo no era el devenir de nuevos acontecimientos que renovaban el escenario y provocaban sorpresa a sus contemporáneos. Era la comprensión del tiempo y su sucesión desde un esquema temeroso de la materialidad, léase, transformaciones sociales y políticas, para, en las antípodas, hacerlo el producto de algunas ideas. El tiempo y su sucesión esperaban una determinación que le venía de fuera. Más aún, debían pasar por el tamiz de la filosofía para ser.

Pero este planteo se completaba cuando Ortega se refería, también por esos años, a las revoluciones y su posibilidad en la historia. En sintonía con aquella idea según la cual los intelectuales no inventaban, sino que descubrían, atentos a manifestaciones imperceptibles para muchos, él no confiaba en las ideas revolucionarias: “No se puede ser revolucionario sino en la medida en que se es incapaz de sentir la historia”, decía. A un momento convulsionado por revoluciones, le sucedía ahora otro tiempo: el que venía reglado por las minorías intelectuales, que sí miraban esa nueva historia porque eran las únicas que entendían su lenguaje.

Sin embargo, la gran historia de la Reforma no queda reducida a esto y creo que eso nos permite todavía tomarla como bandera. Si esa formulación de Ortega fue retomada por muchos, también hubo quienes se encargaron de revisarla. Quienes reprodujeron la definición de Ortega y buscaron leer o presentar la reforma desde allí, fueron los que, en general, ponían el foco en la reforma como acontecimiento académico o pedagógico, o bien como expresión del idealismo que nacía, o se actualizaba, en ese momento. En ambos casos, aunque hay diferencias, primaba entre ellos la lógica que profesaba Ortega: los cambios son el producto de movimientos que se dan en el escenario intelectual, entre los intelectuales, y que tienen que ver con nuevas percepciones de esos grupos.

Así parecía decirlo Deodoro Roca cuando recordaba al español en su discurso de clausura del Primer Congreso de Estudiantes, en julio de 1918, aunque tomándose la libertad de hablar de “revolución”, que era ya todo un gesto de rebeldía para con el maestro: “El mal ha calado tan hondo, que está en las costumbres del país. Los intereses creados en torno de lo mediocre -fruto característico de nuestra civilización- son vastos. Hay que desarraigarlos, operando desde arriba la revolución. En la Universidad está el secreto de la futura transformación”. También en octubre de ese mismo año en un banquete del Ateneo Universitario de Buenos Aires, hablaba en términos muy próximos, apelando a una “generación que florece”, “hombres que se han conquistados” o una “voluntad heroica”, expresiones que recuerdan el Manifiesto Liminar.

Otros reformistas, se referían en el mismo sentido. Un caso representativo es el platense, Héctor Ripa Alberdi, que decía en 1920: “Y he aquí que manos de juventud han iniciado una labor de alta cultura, no sólo en el sentido de despertar en el universitario la curiosidad y el amor por las especulaciones intelectuales superiores, sino también tratando de vincular el pueblo a la Universidad, para que llene esa función social que es la razón misma de su existencia. Se trata de señalar una nueva orientación del espíritu argentino, renovando valores en el aula de la escuela y en el claustro universitario”.

Sin embargo, ya lo adelantamos, la posición de Ortega no lo teñía todo y quizás las razones tenían que ver, precisamente, con ese lugar estelar otorgado a los intelectuales, con la lógica que eso suponía. En 1919, La Gaceta universitaria, el periódico de los reformistas cordobeses, podía manifestarse a través de las contundentes palabras de Juan Lazarte: “Sería más real que poético decir que la Revolución es el motor del mundo”. Y cuando se decía “revolución” no se refería exactamente a reforma de los espíritus: la revolución era revolución social. Si esa revolución podía estar sugerida entre las definiciones que buscaban dar un valor especial a la gesta universitaria era porque podía pensarse de otro modo el tiempo nuevo.

En ese sentido, a pesar de aquellas declaraciones del 18, Roca no demorará mucho en tomar distancia del español para expresarse de manera afín a lo que sugería La Gaceta. Y al hacerlo, no sólo se aparta de aquellas ideas sino que elabora una interesante refutación. En el discurso que ofrece en representación de la FUC, en septiembre del 20, dice: “Y los jóvenes tomaron las universidad proclamando el derecho a darse sus propios dirigentes y maestros. Pero bien pronto, acicateados por esa misma honda y lejana inquietud, van comprendiendo que el mal de las universidades es un mero episodio del mal colectivo, que la institución guarda una correspondencia lógica con las demás instituciones sociales, que el problema ya no es sólo el de darse buenos y malos maestros (…) El problema es muy otro ya. Mientras subsista la odiosa división de clases, mientras la escuela actual no cambie totalmente sus bases seguirán siendo lo que son, lo que tantas veces se ha dicho de ellas: ‘fabricas de títulos’”.

Esa odiosa división de clases se amparaba, a su juicio, en una forzada división de las capacidades humanas que distinguía entre los que pensaban y los que trabajaban y en la que, probablemente, estaba pensando aquel filósofo español al evocar la tarea de la “nueva generación”. Al denunciarlo, Roca señalaba, precisamente, la servidumbre de la cultura: primero se distinguen las capacidades y se sobrevalora el trabajo intelectual sobre el manual, luego, esos trabajadores del intelecto se ponen al servicio de los poderes de turno y justifican y difunden “una concepción conservadora del mundo”.

La condena afecta no sólo las valoraciones de Ortega, sino el accionar de buena parte de la intelectualidad internacional que se replegaba o adoptaba posiciones conformistas ante la guerra. Y, de hecho, el mismo Roca recogía en esa conferencia del 20 algunas valoraciones de George Nicolai sobre los intelectuales y científicos alemanes, condescendientes con el accionar de su país en la contienda. Recordaba un artículo reproducido en agosto de 1920, en la revista cordobesa Mente, en el que Nicolai, confiando todavía en la ciencia y el progreso que ésta podía aportar, evidenciaba la tensión que se establecía entre ciencia y reforma social: ésta última ponía en riesgo la estabilidad social de los científicos. Aunque quisieran negarlo, denunciaba el alemán, los hombres de ciencia son también hombres y como tales están sujetos a los mismos intereses y miserias humanas que cualquiera, el problema es que apelen a la ciencia para justificarlos.

Como Roca, y también como Nicolai, otros intelectuales próximos a la reforma reconocían allí, en esas ideas de Ortega, más la continuidad de una estructura heredada, que una novedad. Veían y denunciaban en esa exaltación de la intelectualidad un artilugio teórico funcional a la burguesía que, poniendo a la razón por encima de todo, había podido justificar teóricamente la condena de ciertos grupos a un sistema social y económico que los esclavizaba.

Como Roca, y también como Nicolai, otros intelectuales próximos a la reforma reconocían allí, en esas ideas de Ortega, más la continuidad de una estructura heredada, que una novedad. Veían y denunciaban en esa exaltación de la intelectualidad un artilugio teórico funcional a la burguesía que, poniendo a la razón por encima de todo, había podido justificar teóricamente la condena de ciertos grupos a un sistema social y económico que los esclavizaba.

El tiempo nuevo tenía que traer novedad también en este sentido y por eso reclamaban. La reforma podía ser la expresión de ese tiempo a condición de que fuera entendida no sólo como una transformación que atravesaba los claustros universitarios, para instalarse en el territorio de la lucha social, sino como un profundo cambio hacia el interior de la universidad, que buscaba resignificar el sentido y el lugar de esa clase intelectual. Porque eran las universidades -el escalón preciso para tantos en la carrera social- las que mutilaban al hombre con divisiones de especializaciones profesionales y de clases. Y fue por eso que Roca, sin dejar de citar y leer a Ortega siguió buscando también en la década del 30 el rumbo de ese tiempo que, con escasas manifestaciones, había, sin embargo, quedado como promesa. El tiempo en que la universidad dejara de ser una “fábrica de títulos” (¡vaya actualidad de la expresión!), en que el paso por los claustros no fuera ya el modo de legitimar y perpetuar las diferencias que se gestaban en otros escenarios. O, como decía Nicolai, al despedirse de Córdoba, el tiempo en que el universitario ya no pudiera valerse de sus aulas para “poder seguir más brutalmente -y más eficazmente- sus instintos burgueses”.

* Por Carla Galfione para La tinta.

Compiladores del Dossier

María Victoria Núñez. Profesora y Licenciada en Historia por la UNC, integrante del Programa Historia y Antropología de la Cultura (IDACOR / CONICET-UNC) y docente adscripta en la cátedra de Historia Argentina I (Escuela de Historia-UNC).

Ezequiel Grisendi. Profesor Regular del Departamento de Antropología (FFyH-UNC) e integrante del Programa Historia y Antropología de la Cultura (IDACOR-CONICET).