Crónica de un día en el Azteca (o sobre los lugares santos del fútbol)

«Anoche, con mis vibrantes 26 años, entré por primera vez al mismo Estadio al que una vez Diego Armando Maradona entró con sus vibrantes 25 años». Así comienza la crónica/ensayo que Facundo Cruz escribió para La Tinta desde México, donde el fútbol se respira distinto aunque se trate de un templo sagrado de la mitología argenta.

Por Facundo Cruz para La tinta

Anoche, con mis vibrantes 26 años, entré por primera vez al mismo Estadio al que una vez Diego Armando Maradona entró, con sus vibrantes 25 años de vida, para sacar campeón del mundo, de una vez y para siempre, a la Argentina, a la absoluta totalidad de sus habitantes, a sus hijas y sus nietos por mil generaciones.

Los musulmanes reclaman Jerusalén porque allí Mahoma ascendió a los cielos; los cristianos reclaman Jerusalén porque ahí Cristo murió crucificado y ahí mismo despreció el beso eterno de la muerte y volvió para compartir ésta miserable vida de las personas. Deberíamos nosotros reclamar el Estadio Azteca, ese templo, y edificar por allí un muro de los lamentos donde ir a purgar los goles que no supimos hacer en las finales del mundo, y mucho menos que eso, ir a purgar también los besos que se nos quedaron secos y solos en la boca por pura cobardía.

El joven Diego Maradona entró al estadio para pisar el césped, tocar la pelota y protagonizar la historia mundial del siglo XX. El joven Facundo Cruz entró apenas para sentarse en una platea, levantarse dos veces para ir a mear al baño, disfrutar de la compañía de los amigos y atestiguar la historia de México del siglo XXI. Pero fue más que suficiente. Fue demasiado.

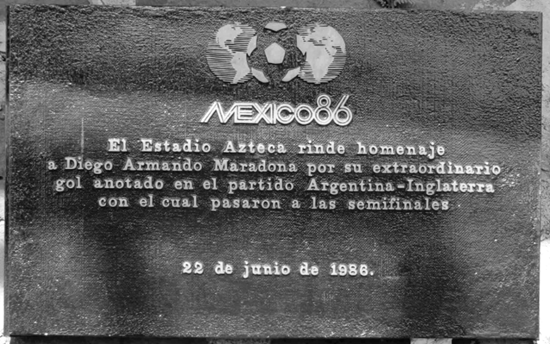

Demasiado honor poner los ojos en el mismo tramo del universo en el que hace 31 años se conquistaron esas alegrías superlativas, hacerle un gol de mierda e insultante a los ingleses, hacer un gol perfecto de una perfección absoluta y que uno con la camiseta celeste y blanca levante la copa del mundo. El abrumador embudo del estadio que se cierne sobre el campo de juego a punto de engullirlo parece susurrar al oído de los muchachos que juegan a la pelota esa verdad que todos llevamos en el corazón: “Jueguen, al mundo sólo le importa eso, al infinito universo sólo le importa lo que ustedes tengan adentro del pecho en estos noventa minutos. Y si pudiera colapsar en el cielo en un gigantesco agujero negro para que todo, todo en su sentido más literal, los presenciara a ustedes, sucedería. Y no sucede por alguna razón inexplicable”. Ahí está el Estadio Azteca con esa idea lapidaria y alguna palabra sencilla para expresarla.

Cualquiera que haya pensado bien en el mundial del ’86 tiene que haberse aproximado a una conclusión así. En aquel momento de alegría superlativa, en aquel momento de felicidad más grande que cualquier otro momento, en cantidad y calidad, está el origen de nuestras pusilánimes desdichas contemporáneas. Es que una felicidad tan inmensa solamente podía estar predestinada a nosotros. Pero no estaba. Es que el héroe invicto del momento más alto de nuestra historia tenía que ser un ser sobrenatural reclutado entre los nuestros, por virtud de nuestro sobrenatural amor al fútbol. Y no era. Aunque hasta el día de hoy sea imposible encontrar las pruebas que refuten cada una de las partes de esa afirmación, es importante entender que no lo era. Que Diego Armando Maradona era apenas un ser humano enamorado, fanatizado, extasiado y que supo llevar esa pasión ardiente a la victoria con una fortuna que solamente los hijos de los dioses tienen, pero que no por eso se igualan a los dioses. Es importante entender, en nuestra patria chica, la Argentina, que no hay nada que nos excuse de hacer el sacrificio de los trabajadores y los honestos para alcanzar los laureles con los que el universo corona a sus discípulos más atentos y brillantes.

Es por eso que otra palabra debería resaltar en el Estadio Azteca. Otra que no fuera ese nombre que conjuramos ante la adversidad: Maradona. Debiera resaltar el sustantivo adjetivo Azteca, porque es un estadio auténticamente mexicano, porque en sus tribunas, como en cada tribuna del mundo, una nación o mil naciones están desnudas y no pueden ocultar sus intenciones viscerales. Hay cosas del Estadio Azteca que no podríamos entender. No están, por supuesto, los piratas celestes de Alberdi descollando en la popular sur, dejando la vida en jirones por una esperanza siempre trunca pero cada día más grande. No están ahí los que se van a morir de eso, exactamente de eso y no de algo aledaño como la violencia, sino de eso, del fútbol, de los partidos de fútbol, del vértigo, de la frustración cuando se intenta cifrar la justicia en el resultado de una jugada. Probablemente no están ahí los que se van a morir de eso, de ser hinchas de Belgrano.

Sin embargo, entre los ritos del capitalismo metropolitano, que se copian de una manera que a más de un cordobés le encantaría, hay en esas tribunas una poesía desconocida y potente que puede salvar al fútbol argentino. El partido era América-Cruz Azul, camisetas de un amarillo claro para unos, camisetas de un azul que casi cruza la frontera del celeste para los otros.

Nosotras y nosotros estábamos en casa y tomábamos fernet con coca como manda el rito ancestral que ni los necios se atreven a cuestionar. Cuando fue lo suficientemente tarde, bajamos las escaleras, la costilla de adán nos despidió con su gesto amable y resignado, caminamos de esa manera por General León, doblamos a la izquierda y nos hundimos en la boca del metro Juanacatlán. Nos apiñamos como un puñadito de voces migradas e hicimos las ocho estaciones hasta la combinación en Pino Suárez. Una vez allí peregrinamos en el intestino de la ciudad de México, encontramos la línea azul y en seguida emergimos y fuimos expelidos hacia el camino de diez paradas que te dejan en Tasqueña. Contábamos historias de fútbol que enardecían el corazón.

Apenas preocupados por algo más que nuestra mutua compañía y el saldo de la tarjeta del metro, escuchamos una canción que nos recordaba nítidamente al hogar. Era la barra del América que se congregaba para la batalla tal como más de una vez vimos el tumulto rugiente de los Piratas Celestes de Alberdi. Entonces, mientras mesurábamos el asombro por la novedad en la cara de nuestros amigos de los Estados Unidos, sobrevino lo insólito y nos tocó la pera con un puñetazo rápido. Allí, a escasos diez metros, un incauto transeúnte de camiseta azul transitaba, con toda evidencia, hacia la muerte más brutal. No uno, sino dos o cinco o diez. Inexplicablemente, un puñado de hinchas del Cruz Azul enfrentaban la muerte. Era una emboscada, no podía ser otra cosa, no conoce el ser humano tanta despreocupación, tanta negligencia, tenía que ser una emboscada artera motivada por no sé qué vieja ofensa. Sin embargo, no sucedió nada, ni la más mínima cosa, ni un empujón para llegar primero, ni un idiota que se queda firme frente a la puerta del metro. No sucedió nada. O eso creímos.

Silentes en el tren ligero, directo al estadio anunciaban a los gritos, asistimos atónitos a esa ausencia de acontecimientos, a esa normalidad, podemos decirle, aunque se nos presentaba de una manera aberrantemente anormal. Buscamos nuestra entrada en medio de esa inexplicable diversidad. Sin tener un sólo indicio de haber errado categóricamente el lugar o de haber acertado aunque sea de manera general. No habían partido la ciudad para asistir al estadio. Cuando por fin nos acomodamos en las butacas entendí lo que estaba pasando. Por supuesto, sería una locura sin perdón si así no fuera, estaban las barras prolijamente monocromáticas y en carnaval perpetuo, cada una en una cabecera del estadio. Gracias al fútbol por la popular colmada de gente, en una fiesta fanática e intransigente.

Silentes en el tren ligero, directo al estadio anunciaban a los gritos, asistimos atónitos a esa ausencia de acontecimientos, a esa normalidad, podemos decirle, aunque se nos presentaba de una manera aberrantemente anormal. Buscamos nuestra entrada en medio de esa inexplicable diversidad. Sin tener un sólo indicio de haber errado categóricamente el lugar o de haber acertado aunque sea de manera general. No habían partido la ciudad para asistir al estadio. Cuando por fin nos acomodamos en las butacas entendí lo que estaba pasando. Por supuesto, sería una locura sin perdón si así no fuera, estaban las barras prolijamente monocromáticas y en carnaval perpetuo, cada una en una cabecera del estadio. Gracias al fútbol por la popular colmada de gente, en una fiesta fanática e intransigente.

Pero, en las plateas del Estadio Azteca un papá vestido con una orgullosa camiseta azul llevaba de la mano a su hijito que caminaba apretando su bandera amarilla contra la camiseta del América. En el Estadio Azteca, cuatro amigos, dos del Cruz Azul y dos del América se sentaron uno al lado del otro, rigurosamente intercalados, y se gastaban bromas y recordaban victorias y derrotas a las risotadas. Hasta que el más nervioso del Cruz Azul dijo “No mames, wey ¡Qué pedo!” después del segundo gol del América y miro a sus amigos mientras sonreían. Y en las pantallas, en riguroso ritual norteamericano, las parejas se besaban luciendo una camiseta azul y una camiseta amarilla. Y nadie pensaba “qué magnífico”, “qué hermoso”, “qué barbaridad esta gente”, “parece un sueño”, como lo hacía yo. Entonces entendí que lo sorprendente no era que no sucediera nada, sino miles de cosas imposibles que sucedían todas al mismo tiempo. Me imaginé sentado en la Gasparini con Manu, mil clásicos seguidos, con su asistencia perfecta. Èl con su camiseta mangas largas, azul y blanca, yo con mi camiseta brillante, mangas largas, celeste, orgullosa, con la cara del comandante Chávez en el centro. Extrañé con todo el cuerpo esa imagen imposible.

Enterados del funcionamiento de la tribuna, elegimos equipos. Algunos fueron del Cruz Azul, otros del América y festejaron al final. Yo no elegí equipo, porque yo siempre quiero que gane el mismo equipo, uno y solamente uno. No cambiaría un solo partido en Alberdi ni siquiera por el socialismo consumado y victorioso. No cambiaría nuestra cultura de clubes y una identidad brutal y de colores por las franquicias de América del Norte. Pero sí tengo en el corazón para siempre esa imagen cotidiana del Estadio Azteca, donde el fútbol tuvo su momento más trascendente. No está en guerra esta gente, no más que nosotros.

*Por Facundo Cruz para La tinta / Nota publicada el 3 de marzo de 2017