Matar al tirano

Hace cuarenta años Videla estuvo a punto de morir en un atentado. El avión que lo transportaba carreteaba por Aeroparque cuando fue alcanzado por una detonación subterránea. Junto a él iba Martínez de Hoz. La aeronave trastabilló pero logró remontar vuelo. Había fallado una segunda carga explosiva, que hubiera torcido el destino de la dictadura. La acción estuvo a cargo de un comando del ERP que no se daba por vencido ni aún vencido. Esta es la trama secreta de la Operación Gaviota, una historia para Hollywood.

Por Mario Santucho para Crisis.

El 18 de febrero de 1977 la historia argentina tambaleó. Y casi hace crack. A las ocho y cuarenta de la mañana el avión presidencial Tango 02 comenzó el carreteo por el aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires. A bordo iban el jefe de estado Jorge Rafael Videla, el ministro de economía José Alfredo Martínez de Hoz, y otros importantes funcionarios de la dictadura militar. En el momento exacto del despegue estalló un potente explosivo ubicado debajo de la pista. La onda expansiva alcanzó a la aeronave que por un segundo titubeó. En ese instante el destino del país estuvo en suspenso.

Imaginemos que el ataque ejecutado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) hubiese sido exitoso. ¿Se hubiera desplomado la tiranía? ¿Habríamos tenido un porvenir mejor? ¿O hubieran asumido personajes más siniestros aún, y el saldo sería una mayor represión? ¿La vida de cuantos presos políticos hubiera costado la del grupo de pasajeros que esa mañana se dirigía a Bahía Blanca?

La aeronave prosiguió su vuelo sin sufrir averías de consideración, aunque tuvo que aterrizar minutos después en la base de Morón. Pronto se sabría que una carga explosiva más poderosa no había detonado. Era la última carta que le quedaba a la guerrilla de izquierda más grande de la Argentina. La llamaron Operación Gaviota. Hoy se cumplen cuarenta años de aquella acción que parece haber quedado en el olvido.

La previa

Erica y Pepe vivían juntos en un monoambiente de Recoleta. Calle Austria, cerca del Hospital Fernández. Fingían ser pareja pero eran combatientes del ERP. Ella trabajaba en un taller textil, él militaba a día completo. Ella tenía 26 años, de él no hemos podido conocer la identidad. El Proceso de Reorganización Nacional se encaminaba a cumplir su primer año en el poder. Estaba en su mejor momento. Y ya se sabía que era el gobierno más sangriento del siglo veinte.

Erica percibía que algunas cosas fuera de lo normal ocurrían en la vivienda, pero ambos estaban acostumbrados a no preguntar: “no hacía falta”. Con Pepe se conocían desde hacía bastante. Habían compartido muchas tareas. Pero esta vez ella no estaba involucrada. Un día llegó al departamento y en el baño unas sogas colgaban del toallero, tipo arneses, muy mojadas. “Recuerdo que en ese momento imaginé que Pepe estaba en preparativos de alguna actividad importante, pero nos conocíamos bien y no había necesidad de hablar: no era cuestión de estar curioseando”. Además, Erica sabía que su compañero de piso planificaba hasta el detalle más mínimo. Era introvertido. Hablaba lo justo y necesario. Y pertenecía a la élite obrera metalúrgica, por lo que tenía conocimientos técnicos. “Trabajar con él daba seguridad. En las situaciones más difíciles y de mayores riesgos, donde los nervios carcomian el estómago, a Pepe no se le movía un pelo”.

El 17 de febrero de 1977, el Teniente Martín y un legendario cuadro de la Compañía de Monte “Ramón Rosa Jiménez” que aquí llamaremos David, cenaron con Erica y Pepe en el departamento. Durante la comida compartieron una larga conversación. Los cuatro sentados en el suelo, en ronda. Con las cortinas apenas abiertas para observar la calle sin ser vistos desde afuera. Erica había perdido en 1974 a su hermano mayor y en 1975 a su compañero y amor. Ambos secuestrados por las fuerzas de seguridad del estado. Desaparecidos en democracia. Pero esa noche ella se sintió partícipe de una comunidad espiritual. Algo profundo la ligaba a ese trío de tipos fogueados.

Charlaron sobre “pájaros perdidos”. El Teniente Martín disertó sobre música clásica. El tipo conocía. A Pepe le gustaba el tango. Y se habló también de la situacion económica. De lo difícil que se estaba poniendo conseguir el sustento para las y los militantes que aún operaban en territorio argentino. Ni una sola referencia a lo que sucedería al día siguiente. “La única manera de no exponernos era no hablar más que cuando hacia falta hacerlo”, comenta Erica. Por una regla básica de la actividad esa noche no pintó el vino, para tristeza de Pepe que era buen tomador de tinto.

De repente escucharon voces de mando masculinas, gritos y el destello de reflectores. Alguien apagó la luz. Observaron por las rayitas de las persianas a medio cerrar. Justo abajo, en la puerta del edificio, se había instalado una pinza del ejército. Sobre Austria comenzaron a requisar los autos. Los guerrilleros permanecieron en la oscuridad, observando. No había salida de emergencia posible. Si se arrojaban por la una única ventana del departamento, caían dentro del jeep verde. Por suerte, en las arterias secundarias los retenes duraban poco tiempo pues los automovilistas al avisparse tomaban otro camino.

Luego del susto, Martín y David se quedaron a dormir. Aunque en el monoambiente había apenas un sofá con cama rebatible, una mesita, dos sillas, una estantería para libros, una kitchenette y el pequeño baño. A las siete de la mañana salieron los tres combatientes juntos. Se dirigieron a la Costanera.

Erica estaba en el taller cuando escuchó por la radio la noticia. Enseguida ató cabos y supo quiénes habían sido los actores. Deseó que los tres estuvieran a salvo. Pensó en las represalias que pudieran sufrir los miles de presos políticos que poblaban las cárceles de la tiranía. Y se apenó de que no hubiera salido bien la operación. Pero al mismo tiempo tuvo cierta sensación de alegría: aún el recodo más riesgoso del tardío repliegue, conservaban cierta capacidad de respuesta.

Un mes más tarde Rodolfo Walsh publicaría su Carta Abierta a la Junta Militar. En otro tono, y por otros métodos, aquella sí sería la última respuesta.

Idea original

Idea original

La idea fue del Turco. La venía rumiando unas semanas atrás pero se decidió a proponerla el 19 de julio de 1976. Ese día los tres principales dirigentes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), entre ellos mi padre que era el máximo referente del ERP, fueron secuestrados en Villa Martelli. Para muchos esa fue la señal de un fin de ciclo: el de la posibilidad de la revolución socialista en Argentina. Para el Turco fue el catalizador de una iniciativa que tal vez iba a modificar el curso de los acontecimientos. Había que sacudir el tablero.

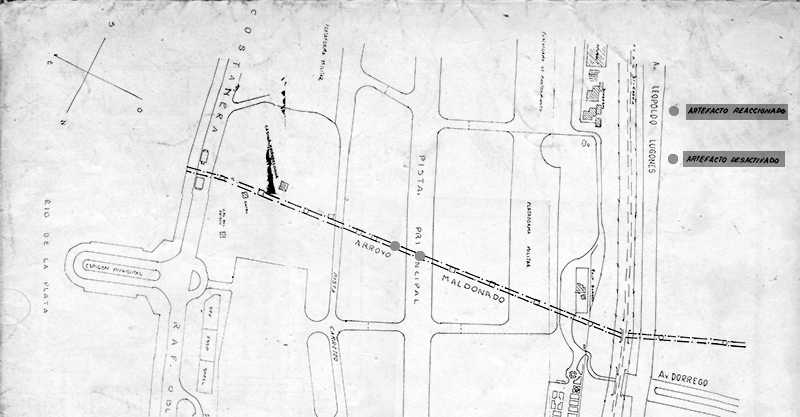

Por una de esas circunstancias que el destino habilita y los conspiradores aprovechan, el Turco consiguió los planos donde se detalla la ubicación de los túneles del arroyo Maldonado que atraviesan en perpendicular al Aeroparque para desembocar en el río de La Plata. También adquirió un dato clave: las bocas de tormenta ubicadas en el perimetro de la estación aérea eran un foco de vulnerabilidad enemiga.

La nueva dirección del PRT, conformada entre otros por Alberto Merbilhá, Luis Mattini y Enrique Gorriarán Merlo, debatió la propuesta del Turco. Se trataba de una modalidad de ataque que no había sido utilizada por la organización en sus siete años de combate. Preferían evitar las maniobras con explosivos y las acciones que pudieran tildarse de terroristas, en las que suelen haber víctimas inocentes. Pero si en otras condiciones aparecían recursos alternativos, en la coyuntura en que se hallaban no había demasiada elección. Y no sería la primera vez que intentaban suplir con una salida militar las penurias en el plano político. Era un manotazo de ahogado.

El antecedente que estudiaron fue el golpe protagonizado por la organización vasca ETA contra el presidente de facto de España, almirante Luis Carrero Blanco, cuyo auto voló por los aires el 20 de diciembre de 1973 en Madrid. Como consecuencia, el régimen de Francisco Franco, quien para ese entonces agonizaba y había cedido el mando a su ala más fascista, profundizó su descomposición. Al mismo tiempo, la resistencia armada contra la dictadura incrementó considerablemente su influencia.

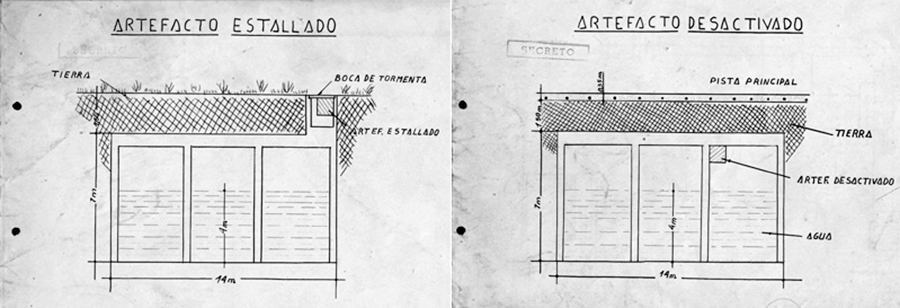

A cargo de la “Unidad Especial Benito Urteaga”, conformada para la ocasión, fue designado el Teniente Martín, un experimentado partisano, excelso pianista y experto en explosivos, a quien todos conocían como “la Tía”. Su nombre verdadero: Eduardo Miguel Streger. Mientras avanzaban los preparativos, se reunía periódicamente con el Turco para intercambiar detalles y criterios logísticos. El espesor de la pista del aeroparque alcanzaba el metro de hormigón extraduro. Para volarlo se requerían aproximadamente entre nueve y doce kilogramos de trotyl. Pero sería necesario mayor potencia para que la onda expansiva alcanzara al avión. La posibilidad de la interferencia eléctrica y radial los persuadió a descartar el uso de detonantes telecomandados y obligó al empleo de una extensa línea de cables resistentes a la humedad, más una fuente de energía, pequeña y portátil, pero de alto voltaje e intensidad.

Una discrepancia surgió cuando la Tía informó que pondrían dos cargas explosivas separadas entre sí por algunos metros. El fardo central tendría treinta kilos de trotyl y 35 de gelamón, incrustados debajo del centro de la pista. El segundo paquete se ubicaría en el borde del túnel, junto a una tapa de alcantarilla, con quince kilos de trotyl y unos cincuenta de gelamón. Las dos cargas estaban conectadas en paralelo a una línea principal de conducción eléctrica, cada una con tres detonantes y varios reforzadores. El Turco insitía en que instalaran sólo una. Le preocupaba que no funcionaran por simpatía. Para llevar a cabo su idea era preciso excavar al costado de uno de los túneles que tenían ocho metros de ancho. No fue posible.

Underground

Durante su larga experiencia en el monte tucumano David se había destacado como un tipo serio, incluso circunspecto, a veces obsesivo. Era de los que no se tomaba el asunto a la ligera. Los tres elegidos para ejecutar la Operación Gaviota compartían similares rasgos. Ninguno quería ser un héroe. Priorizaban la eficacia en la tarea a cualquier otra consideración, por trascendente que fuera. Quizás por eso Gorriarán Merlo seleccionó al trío. Porque no se parecían demasiado a él. “El Pelado” Gorriarán para ese entonces formaba parte del Estado Mayor del ERP y sería el encargado de planificar la acción en sus aspectos logísticos, de inteligencia y también en lo operativo.

Una noche de septiembre del 76, la Tía y David descendieron por primera vez al Arroyo Maldonado, a través de una boca de tormenta ubicada en la zona de Floresta. Para que nadie los pillara utilizaron una furgoneta Citroên 2CV desfondada en su parte trasera. “Bajamos valiéndonos de sogas con nudos de muy difícil manejo —cuenta David. Y nos encontramos con una obra de ingeniería majestuosa. Un paisaje propio de un film de ficción. Lo que más me llamó la atención fue el arroyo: un mísero hilo de agua que no ameritaba semejante construcción faraónica”.

Con la ayuda de los mapas cloacales provistos por el Turco y a través de expediciones periódicas, fueron avanzando en el reconocimiento del arroyo entubado. Pepe hacía las veces de chofer. “A medida que nos internábamos el nivel del agua crecía. También aumentaban los desagües que otorgaban a los fluidos una creciente polución y un olor nauseabundo. Hacia los primeros días de octubre ya andábamos cerca de la Avenida Córdoba, a la altura de Palermo. En las paredes aparecían conductos de diferentes diámetros que se diseminaban en todas direcciones. El agua llegaba al metro de profundidad y la locomoción se hacía muy lenta. Una jornada, cuando emprendíamos el retorno, quedamos asombrados por el brillo de una gran piedra adosada a la pared. Al acercarnos vimos un rayo de luz proveniente del exterior. En realidad, era otra boca de entrada totalmente cubierta por desechos. El descubrimiento facilitaba sensiblemente el traslado de materiales y acortaba las distancias”.

Con la ayuda de los mapas cloacales provistos por el Turco y a través de expediciones periódicas, fueron avanzando en el reconocimiento del arroyo entubado. Pepe hacía las veces de chofer. “A medida que nos internábamos el nivel del agua crecía. También aumentaban los desagües que otorgaban a los fluidos una creciente polución y un olor nauseabundo. Hacia los primeros días de octubre ya andábamos cerca de la Avenida Córdoba, a la altura de Palermo. En las paredes aparecían conductos de diferentes diámetros que se diseminaban en todas direcciones. El agua llegaba al metro de profundidad y la locomoción se hacía muy lenta. Una jornada, cuando emprendíamos el retorno, quedamos asombrados por el brillo de una gran piedra adosada a la pared. Al acercarnos vimos un rayo de luz proveniente del exterior. En realidad, era otra boca de entrada totalmente cubierta por desechos. El descubrimiento facilitaba sensiblemente el traslado de materiales y acortaba las distancias”.

Antes de volver a sumergirse en las bóvedas del Maldonado fueron a una tienda de artículos de buceo. Allí compraron un bote de goma y una linterna sumergible. Estuvieron a punto de aprovicionarse con trajes de vinilo, máscaras y tubos de oxígeno, pero les pareció una exageración. A la noche estrenaron el nuevo acceso con la barca a cuestas. Mientras recuerda, David parece transportado: “Amanecía cuando llegamos a Puente Pacífico. El paso de los trenes era ensordecedor. Para atravesar la Avenida del Libertador tuvimos que remar vigorosamente y atarnos con cuerdas porque la corriente se tornaba amenazante. Finalmente nos asomamos a la Costanera. Ese día determinamos el lugar donde serían instalados los explosivos”. En la próxima penetración iban a comenzar el acarreo de materiales.

Pero cuando se preparaban para regresar fueron sorprendidos por un aguacero. Y cundió la alarma, porque la crecida del arroyo los podía llegar a sepultar en el Río de La Plata. “Hubo que exigir los brazos hasta casi quebrarlos. Contener la angustia. Debíamos llegar de inmediato a la salida de la calle Córdoba. Cuando lo logramos, la boca estaba casi cubierta por el torrente subterráneo. Tal era la urgencia que tuvimos que dejar el bote atado y trepar desesperadamente por entre la marea que se abalanzaba sobre el túnel”. Una vez en la superficie, jadeante, David dijo: “¿te imaginás lo que hubiera sido morir ahogados en una alcantarilla?”. Rieron como hacía rato no reían.

A los pocos días volvieron a bajar. La pequeña embarcación permanecía intacta donde la habían aparcado. Tocaba ingresar con los cables sumergibles. “El rollo era tan largo que debimos realizar tres viajes. Lo fijamos con grampas a las paredes de cemento. En el lugar donde debíamos apostar los explosivos el agua alcanzaba dos metros de profundidad. Por un descuido se me cayó la linterna al fondo del acueducto. La Tía reaccionó inmediatamente y se zambulló en el líquido viscoso. Cuando regresó al bote con la preciada luz su cuerpo estaba íntegramente cubierto de negro aceite”.

En la siguiente jornada descargaron los explosivos. Para garantizar la seguridad de los movimientos fingieron un robo en una propiedad aledaña a la boca de tormenta. Los primeros días de noviembre los casi doscientos kilos de dinamita habían sido ubicados bajo la pista del Aeroparque Jorge Newbery. Para aislarlos de la humedad fueron atados con cuerdas en los techos del Maldonado y envueltos con material sintético. Por esos días el presidente Jorge Rafael Videla regresaba de Mendoza y declaraba que “la crisis no ha terminado todavía”. Esos viajes eran relojeados minuciosamente por la inteligencia guerrillera.

El impasse

¿Por qué, si el dispositivo estuvo listo en noviembre de 1976, la acción fue ejecutada recién a mediados de febrero del año siguiente? Eduardo Sguiglia publicó en 2014 la novela Los cuerpos y las sombras. Una de las tramas que le aporta suspenso a la narración es la Operación Gaviota. En la contratapa dice que el libro está basado en hechos reales.

En una larga velada en torno a una parrilla entre dos setentistas que se reencuentran tres décadas después, el comensal le cuenta al asador los pormenores del atentado contra Videla. Ernesto se llama el sobreviviente, que confiesa haber participado de la acción. Durante sus peripecias militantes se enamoró de la Petisa Raquel, que antes del golpe fue detenida y puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Hacía diez meses que la Petisa pasaba sus días en la cárcel de Devoto, junto a decenas de presas y presos políticos. Cuando los preparativos de la operación ya estaban avanzados, Ernesto fue sorprendido por un íntimo temor: si la intentona resultaba un éxito, su Petisa y tantos otros seres queridos pagarían los platos rotos. Ella estaba en manos de carniceros que no escatimarían crueldad en la venganza.

Matar al tirano es un acto que, en sí mismo, condensa los dilemas de la lucha revolucionaria que conmovió al siglo veinte. Hay hechos con tal fuerza expresiva que inhabilitan las valoraciones rápidas.

Siempre según la ficción, el combatiente trató de alejar como pudo el mal presentimiento de su mente, pero una tarde que debió entrar con la Tía y David a tender cables en los pasillos subterráneos, tuvo una extraña visión. Se había hecho de noche y debían esperar algunas horas para regresar al mundo real. “La Tía nos dijo, muy serio, que ascender a la superficie a esa hora podía ser muy peligroso, que era mucho mejor esperar a la mañana siguiente en el sitio donde amurábamos la balsa. El criterio era bastante sensato. Máxime como estaba operando la represión. Sin embargo, sus instrucciones aquella vez me contrariaron más que nunca”. Prosigue: “a esa hora, habrían sido las seis, la corriente del arroyo era firme y rápida y el aspecto del túnel, a medida que desaparecían los últimos chispazos de sol, se volvía tenebroso. Recuerdo que el ruido que hicieron unas maderas al chocar con otras porquerías que corrían por el desague me sobresaltó como si hubiera sido un cañonazo… Una neblina blanca, caliente, pegajosa, más perturbadora que la oscuridad, entró por el lado del río. Un rato más tarde, unas voces, unos quejidos tristes y fuertes, se colaron por algún lado del túnel y llegaron a nosotros. Para mí fue como si la neblina misma hubiese gritado. No me pareció un sueño. Lo sentí como una premonición… En ese momento caí en la cuenta de que estábamos solos, fuera del mundo, en ninguna parte, en ningún lugar. Me sentí ahogado, cansado, pensé que estaba arriesgando la vida de mi compañera y me quedé disgustado por la situación que tenía que vivir”.

Más adelante Ernesto cuenta que “cuando amaneció salí con la cabeza puesta en la Petisa… y nos los vi más. No los quise ver. Me fui a la mierda, pensando que aquellas horas habían sido las peores de mi vida”.

La anécdota le fue referida a Sguiglia por el protagonista de los hechos bajo la expresa solicitud de no revelar su identidad. A pesar de mis ruegos, el escritor se mantuvo leal a su promesa. La intervención de Ernesto en la novela concluye del siguiente modo: “La operación se tuvo que postergar varias semanas porque los compañeros, al no saber nada de mí, temieron que yo hubiese caído y los hubiera delatado. La fueron postergando hasta el límite de la vida útil que tenían los equipos y los cables que habíamos deplegado. Cuando recibieron mis noticias desde España, habían pasado más de dos meses”.

Día d

Habíamos quedado en que la Tía, David y Pepe salieron del departamento de la calle Austria antes del amanecer del 18 de febrero de 1977, rumbo a la Costanera. Allí se sumarían otros camaradas para participar en funciones secundarias.

Habíamos quedado en que la Tía, David y Pepe salieron del departamento de la calle Austria antes del amanecer del 18 de febrero de 1977, rumbo a la Costanera. Allí se sumarían otros camaradas para participar en funciones secundarias.

En los días previos se dieron a conocer una serie de vuelos presidenciales a distintas provincias. Uno se suspende por lluvia y en otro los confabulados reaccionan tarde, perdiendo la ocasión. Cuesta controlar la ansiedad, pero finalmente llega la hora clave. Caía un viernes.

En total, unos diez partisanos intervienen en vivo y en directo de la acción. Pepe se instala en el aeropuerto; David observa desde el Velódromo ubicado en la calle Belisario Roldán, entre Figueroa Alcorta y las vías del ferrocarril Mitre; la Tía se hace cargo del tercer puesto, en los bosques de Palermo, cerca del Planetario. Él sería el encargado de pulsar el botón. Está acompañado por un doble que lo protege y, en caso de urgencia, debería reemplazarlo en la función de disparador. Entre las tres posiciones se comunican a través de walkies talkies. Otros guerrilleros caminan entre los árboles, en tareas de contención. Hay chóferes que están listos para garantizar la huída. A las ocho y cuarto todos están en sus puestos y el observador abre la comunicación con su jefe. La fuente eléctrica es conectada al circuito de disparo.

Meses de preparación, de esfuerzos y confabulaciones, se dirimen en pocos minutos. En las operaciones, dicen los que saben, el tiempo vuela. Lo que en el replay sucede en cámara lenta, en la realidad se escurre en segundos fugaces. El primer aviso es emitido desde Aeroparque a las ocho treinta: el Fokker F-28 ha comenzado a moverse. Cinco minutos más tarde hay una segunda señal: el avión se ubicó en la cabecera norte de la pista para decolar. Poco después llega el alerta definitivo: ha comenzado a carretear y se acerca al punto de referencia. ¡Fuego! Se escucha un estruendo sensacional. Una gran nube de humo y polvo. La nave trastabilla. Pero sigue su rumbo. “¡La puta madre!”, grita la Tía. Algo falló.

Cuando Liliana Teplitzky se enteró del atentado sintió un escalofrío en todo su cuerpo. Liliana, esposa de la Tía Streger, estaba presa en la cárcel de Devoto, a quince kilómetros del lugar de los hechos. “Sentí mucho miedo. Tal vez más que otras veces. ¡Tenía conciencia de rehén! Pero también sentí alegría. Y cierta cosita de orgullo. Y pena porque fallara. Me imaginaba a la Tía renegado y devanándose los sesos para descubrir en qué pudo equivocarse”.

Noticias de ayer

“Un vasto operativo de seguridad se montó después, cerrándose el Aeroparque para todo tipo de vuelos”, dice Clarín el 19 de febrero. El mismo matutino confirma que además de Videla y de José Alfredo Martínez de Hoz, viajaban en la aeronave “el Comandante del V Cuerpo del Ejército, general Osvaldo Azpitarte; el secretario general de la presidencia, general José Villarreal; el jefe de la casa militar, brigadier Oscar Caeiro; el secretario de Energía Guillermo Zubarán, y otros funcionarios”.

Según el informe emitido por el Departamento de Explosivos de la Superintendencia de Bomberos dependiente de la Policía Federal, el artefacto detonó “a unos ocho metros de la pista principal, hacia el lado noroeste, entre los rodajes 2 y 3. Como resultado de la explosión, fue factible comprobar la existencia de una pronunciada oquedad, a modo de cono invertido, de entre tres y cinco metros de diámetro, cuya onda mecánica produjo la rotura de dos vigas, losas, tapa y bóvedas del desague, como así también el levantamiento y remoción de la tierra, materiales estos que fueron proyectados a distancias considerables”.

El mismo reporte policial confirma que “el avión se encontraba a unos quince metros de altura… Se presume que éste pudo haber sido alcanzado por restos de materiales, proyectados a modo de esquirlas que bien pudieron impactar en el tercer tercio del fuselaje de la cubierta laminada”.

La inspección detectó otro artefacto explosivo que “se hallaba empotrado al techo del túnel junto a una columna, a la altura de la parte media la pista, asegurado mediante el empleo de cuatro sunchos de acero que fueron colocados con una pistola especial para fijar clavos en cemento armado”. Hasta hoy no ha sido posible determinar por qué razón esa carga principal no llegó a detonar.

La retirada de los atacantes se realizó sin inconvenientes. Pepe y sus compañeros volvieron a casa como cualquier día normal. David salió del velódromo en bici, como un ciclista más. La dictadura fue tomada por sorpresa y quedó desorientada. Pero la desazón cundió entre los revolucionarios. Para ellos había sido el golpe final.

El mismo 18 de febrero el ERP emitió un “Parte de guerra” reivindicando el atentado y explicitando “el objetivo de destruir el avión presidencial y al asesino Videla”. “Por causas de orden técnico no se logró el objetivo final”, dice la breve esquela.

Diez días más tarde, en la edición número 93 de Estrella Roja, órgano oficial del ERP, apareció una entrevista a un oficial guerrillero que participó de la acción: “el atentado al avión presidencial es seguramente una de las operaciones especiales de mayor complejidad hecha en nuestro país por revolucionarios”. Y agrega: “se operó prácticamente debajo de los bigotes de Videla durante muchos meses, manejándose los problemas de seguridad y enmascaramiento con total éxito”.

En abril, Pepe y el Turco se fueron al exilio. Eduardo Miguel Streger, la Tía, fue secuestrado el doce de mayo y continúa desaparecido. Erica salió del país en julio. David y el Pelado también lograron escapar.

La pregunta

El 20 de julio de 2014 Alemania celebró los setenta años de la Operación Valquiria, un atentado con explosivos organizado por un grupo de militares que quisieron matar a Hitler. En las solemnes recordaciones de aquel intento fallido, el actual presidente teutón, Joachim Gauck, otrora militante anticomunista en Alemania oriental, dijo que la efeméride resultaba significativa para la historia germana porque “fue a partir de ese legado que la nueva República Federal, al reconocer tardíamente el significado de la resistencia, fue capaz de adquirir legitimidad”.

También el campesino y carpintero Georg Elser intentó sin éxito acabar con el Führer, en 1939. De manera solitaria instaló una bomba de relojería en un enorme salón en el que se realizaban mitines políticos y donde Hitler iba a pronunciar un discurso. Pero el fundador del nazismo habló poco y se retiró antes de lo acostumbrado. El artefacto detonó quince minutos tarde y dejó un saldo de ocho muertos y varios heridos. Según un artículo publicado recientemente en Deutsche Welle, “el atentado cometido por ese valiente ciudadano dio lugar a malentendidos e interpretaciones diversas. Algunos opositores al régimen pensaban que habían sido los mismos nazis quienes organizaron el ataque a fin de fortalecer la creencia popular en un Hitler sobrehumano e invulnerable… Durante muchos años, su familia tuvo que defenderse de las acusaciones de que Georg Elser había sido un instrumento del poder nazi. Sólo décadas más tarde su acción fue reconocida como un acto heroico de resistencia individual contra un régimen inhumano. Hoy, Alemania cuenta con biografías, películas, un Premio Georg Elser al coraje civil, y varias calles, plazas y escuelas que llevan su nombre”.

Otro tiranicidio frustrado del siglo veinte tuvo como blanco a Augusto Pincochet. Aconteció el siete de septiembre de 1986 en el Cajón del Maipó, localidad serrana cerca de Santiago de Chile. Estuvo a cargo del comando “Los fusileros” del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Ese día el genocida volvió a nacer. Hace poco se cumplieron treinta años del suceso y el diario La Tercera de Chile difundió un exhaustivo reportaje especial, donde anuncian que está en proceso la filmación de una película sobre el atentado.

En Argentina prácticamente nadie habla de la Operación Gaviota. En uno de los países que más se ha ocupado de la memoria hay omisiones sintomáticas, agujeros negros que no atinamos a iluminar. Quizás sean episodios incómodos, que no proveen argumentos aleccionadores. Están al borde de lo tolerable, fueron protagonizados por héroes anónimos, y se resisten a la reivindicación fácil.

Matar al tirano es un acto que, en sí mismo, condensa los dilemas de la lucha revolucionaria que conmovió al siglo veinte. Hay hechos con tal fuerza expresiva que inhabilitan las valoraciones rápidas. Que se ubican mas allá de la disputa entre aprobación y condena. Y no admiten la repetición. Decisiones éticas que sumen a la moral ordinaria en la perplejidad. Tal vez haya llegado el tiempo de ir en busca de ciertas preguntas esenciales que hasta el momento no han encontrado respuestas.

Por Mario Santucho para Crisis.